Die grosse Geschichte der Fernsehtechnik

Die Geschichte der Fernsehtechnik ist eine faszinierende Reise von den ersten Fernsehträumen bis zur modernen Technologie. Wir werfen einen Blick auf die Berliner Funkausstellung, Paul Nipkows Visionen, John Logie Bairds Geisterbeschwörung, das Zauberbild der Elektronen, die Braunsche Röhre als Fernsehempfänger, Zworykins Ikonskop als Fernsehkamera und die Relaisstationen von Flensburg bis zur Zugspitze. Tauchen Sie ein in die Welt der Fernsehtechnik und entdecken Sie ihre faszinierenden Ursprünge.

Inhaltsverzeichnis:

3. Die Geisterbeschwörung des John Logie Baird

4. Vor dem Zauberbild der Elektronen

5. Die Braunsche Röhre — der Fernsehempfänger

6. Zworykins lkonoskop — die Fernsehkamera

7. Relaisstationen von Flensburg bis zur Zugspitze

1. Berliner Funkaustellung

Die Berliner Funkausstellung des Jahres 1928 versprach ihren Besuchern eine besondere Sensation: die erste öffentliche Vorführung des Fernsehens! Schon eine Stunde vor Beginn der Sendung drängten sich Hunderte vor dem Pavillon, worin der von Denes von Mihaly entwickelte Empfänger aufgestellt war. Der Rundfunk, so erklärten fortschrittliche Techniker, sei überholt; die Zukunft gehöre der unmittelbaren Übertragung aller wichtigen Ereignisse in Ton und Bild. Zwischen der Menge stand ein fast siebzigjähriger Mann mit scharf geschnittenem Gesicht und vollem weißem Haar. Auf seinen Stock gestützt, wartete er geduldig auf die Eröffnung der Fernsehschau. Endlich war es soweit. Die Türen rollten zurück, die ersten Besucher wurden eingelassen. Mit der dritten Gruppe trat auch der ältere Herr in den Vorführraum. Aufmerksam blickte er auf den Bildschirm, der eine all tägliche Szene wiedergab. Das Bild war nicht völlig klar, es flimmerte noch allzu stark und ließ bei längerer Betrachtung die Augen schmerzen.

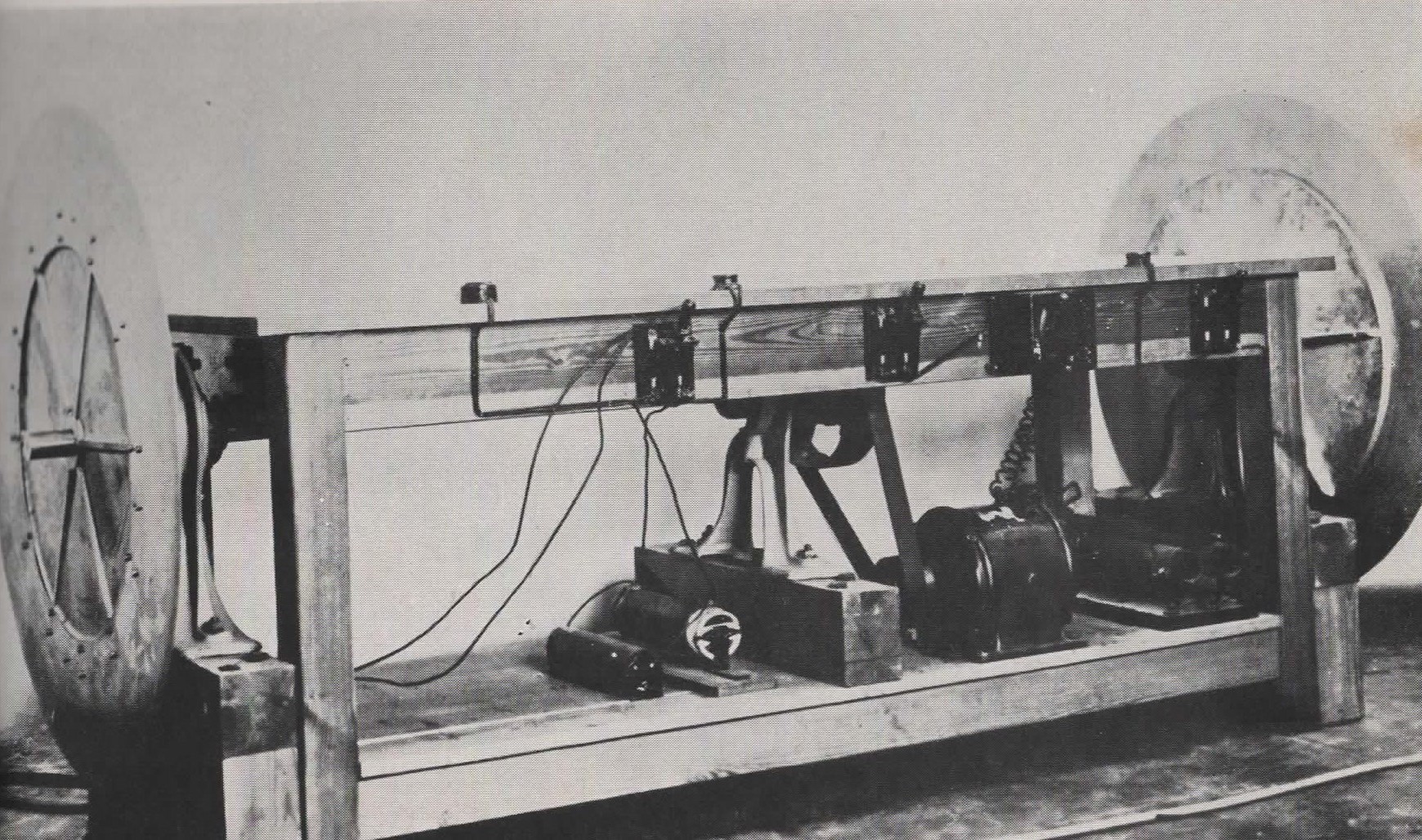

Nipkowsche Scheibe, mit der die ersten Fernsehversuche durchgeführt wurden

Trotzdem nickte der alte Herr anerkennend. „Sie sind auf dem richtigen Weg", dachte er. „Das Fernsehen, der fast vergessene Traum meiner Studentenjahre, ist Wirklichkeit geworden!" Als er den Vorführraum verließ, sah er abseits vom Besucherstrom einen elegant gekleideten, etwa vierzigjährigen Mann stehen. Er ging auf ihn zu, reichte ihm die Hand und sagte: „Meinen Glückwunsch und — alles Gute, Herr von Mihaly! Ich bin davon überzeugt, daß das Fernsehen eine große Zukunft hat." Dann wandte er sich ab und folgte den übrigen Gästen. „Kennen Sie den Herrn?" fragte Mihaly den Physiker Karolus, der ebenfalls an der Entwicklung des Fernsehens arbeitete. Karolus schüttelte den Kopf. „Keine Ahnung", erwiderte er. „Der Mann muß sehr beeindruckt gewesen sein." Erst sieben Jahre später sahen sie ihn hei der Taufe des Fernseh-Versuchssenders in Berlin wieder. Diesmal war er jedoch nicht ein Besucher unter tausend anderen, sondern der gefeierte Mittelpunkt der Veranstaltung. Am 22. August 1935 erhielt der Sender zu Ehren des 75-jährigen Mannes, der von der Öffentlichkeit unbeachtet in sehr bescheidenen Verhältnissen in Berlin Pankow lebte, den Namen „Paul-Nipkow-Sender".

2. Paul Nipkows Fernsehträume

Man schrieb das Jahr 1883. Einige Jahre vorher hatte Graham Bell den Telefonhörer und David E. Hughes das Kohlemikrophon erfunden. Damals wußte man noch nichts von den elektromagnetischen Wellen und der drahtlosen Telegrafie. Selbst das Telefonieren wurde von vielen Leuten als eine Spielerei betrachtet, der keine besondere Bedeutung zukam. Auf den Straßen fuhr man gemächlich mit Pferdekutschen, Daimler experimentierte in einem versteckten Gartenhaus mit dem „gefährlichen" Benzinmotor, und die Elektronentheorie war selbst für die Physiker noch ein Buch mit sieben Siegeln.

Zu dieser Zeit entwickelte Paul Nipkow, ein junger Physikstudent, einen großartigen Plan. Es war Weihnachten. Paul Nipkow saß allein in seiner engen Studentenstube in der Philippstraße in Berlin. Er dachte an zu Hause, an die Eltern und die Geschwister, die jetzt in dem pornmerschen Städtchen Lauenburg unter dem Weihnachtsbaum versammelt waren. Für eine Reise dorthin reichte sein schmaler Wechsel nicht aus. „Man müßte wenigstens mit ihnen sprechen können", dachte er. „Noch schöner wäre es, sie zu sehen: die Mutter mit ihren strahlenden blauen Augen, den Vater, der mächtige Dampfwolken aus seiner unförmigen Tonpfeife stößt, und die jüngeren Geschwister, die mit ihren Geschenken durch die Stube tollen ..." Dabei fiel ihm ein, wie merkwürdig es war, daß noch niemand den Versuch gemacht hatte, ebenso wie die menschliche Stimme auch das Bild des Menschen durch den Draht zu übertragen.

Er überlegte, daß man beim Telefonieren Schallwellen durch ein Kohlekörnermikrophon in elektrische Stromschwankungen verwandelt und die Stromstöße mit Hilfe eines Elektromagneten und einer Stahlmembrane wieder als Schallwellen hörbar macht. Daraus folgerte er, daß es auch möglich sein müßte, Lichtwellen verschiedener Helligkeit zur Erzeugung unterschiedlicher Stromstärken auszunutzen und den elektrischen Strom wieder in Lichtwellen zurück zu verwandeln. Als er am ersten Weihnachtstag mit seinen Freunden darüber sprach, lachten sie ihn aus. „Unser Paul ist unter die Erfinder gegangen!" flachsten sie. „Er möchte Bilder durch den Draht übertragen. Habt ihr so etwas Verrücktes schon einmal gehört?" Nipkow griff seiner Zeit weit voraus. Aber der Gedanke, mit Hilfe des elektrischen Stroms fernzusehen, hatte sich nun einmal in ihm festgebissen.

Als er über seine Verwirklichung nachdachte, fiel ihm der Aufsatz eines Physikers ein, der Versuche mit einem lichtempfindlichen Widerstand, einer Selenzelle, durchgeführt hatte. Schaltete man sie in einen Stromkreis ein, bildete sie einen Widerstand. Seltsamerweise blieb dieser Widerstand nicht gleich groß; er änderte sich je nach der Lichtmenge, die auf die Zelle traf. Packte man sie in einen dunklen Kasten, so versperrte sie dem elektrischen Strom vollkommen den Weg. Wurde ein wenig Licht in den Kasten hineingelassen, setzte die Zelle sofort ihren Widerstand herab; es begann ein schwacher Strom zu fließen. Bei weiterer Öffnung des Kastens steigerte sich auch die Stärke des Stroms. Sie erreichte ihren Höhepunkt, wenn helles Sonnenlicht auf die Selenzelle traf. Diese lichtempfindliche Zelle machte Paul Nipkow zur Grundlage seines Verfahrens.

Da sie wechselnde Lichteindrücke in elektrischen Stromschwankungen umsetzte, glaubte er mit ihrer Hilfe Bilder überbeliebig weite Entfernungen übertragen zu können. Dabei ergab sich jedoch eine Schwierigkeit, die zunächst unüberwindbar schien: es war klar, daß sich die Selenzelle — wie unsere heutigen elektrischen Belichtungsmesser — immer nach der Gesamthelligkeit richten würde. Sie würde sich auf einen bestimmten Widerstand einstellen und ihr Verhalten nur bei einem Wechsel der Gesamtbelichtung verändern. Nipkow folgerte daraus, daß er das Bild wie ein Mosaik in zahlreiche kleine Flächen zerlegen und getrennt übertragen müsse. Wie sollte ihm das jedoch gelingen? Bis in die Nacht hinein saß er an dem wackligen Tisch seiner Studentenbude und entwarf Zeichnung auf Zeichnung.

Als seine Augen zu schmerzen begannen, öffnete er das Fenster und blickte in die kalte Winternacht hinaus. Von einem freien Platz drang das Geräusch eines Weihnachtsmarktes zu ihm herüber. Er sah den Lichterglanz, der immer wieder von den Gondeln eines Riesenrades verdeckt wurde. Plötzlich durchschoß ihn ein Gedanke. „Ich hab's", jubelte er. „So muß es gehen. Endlich weiß ich, wie ich das Bild zerlegen und jeden einzelnen Punkt für sich allein auf das Selenzelle wirken lassen kann." Hastig schloß er das Fenster und setzte sich wieder an seinen Tisch, auf dem die Petroleumlampe blakte. Dann zeichnete er eine kreisrunde Scheibe, die außen von einer Anzahl spiralförmig angeordneter Löcher durchbohrt war. „Wenn ich die Scheibe drehe, wandert das erste Loch über den oberen Rand des Bildes hinweg", überlegte er. „Die Selenzelle — mein elektrisches Auge — sieht auf diese Weise nacheinander Punkt für Punkt der ersten Bildzeile. Sobald die erste Zeile, abgefahren' ist, muß das zweite Loch der Spirale etwas tiefer am linken Rand des Bildes auftauchen und die zweite Zeile abtasten. Danach führe ich das dritte Loch über die dritte Zeile, das vierte Loch über die vierte und so fort, bis alle Punkte des Bildes erfaßt sind und auf die Selenzelle gewirkt haben. Infolge ihrer Lichtempfindlichkeit wird die Zelle die unterschiedlichen Helligkeiten in elektrische Stromschwankungen umsetzen und übertragbar machen."

Vier Uhr morgens hatte Paul Nipkow seine Zeichnungen vollendet. Damit war der erste praktisch verwertbare Fernsehsender der Welt erfunden. Tatsächlich bildete die Nipkowsche Scheibe bis zur Entwicklung des hochempfindlichen Ikonoskopes bei allen Fernsehversuchen der nächsten Jahrzehnte den wichtigsten Bestandteil des Senders. Das Problem des Fernsehens war damit jedoch noch nicht gelöst. Als Nipkow gegen Mittag erwachte, stand sofort die nächste Frage vor ihm auf: Wie sollten die unterschiedlichen Stromstöße wieder in Lichtimpulse und in ein optisches Bild zurückverwandelt werden? Diese Aufgabe erschien nicht weniger schwierig als die Zerlegung des Bildes in elektrische Stromschwankungen. Paul Nipkow holte sich einige Brötchen, beschmierte sie dünn mit der letzten pommerschen Weihnachtsbutter, rauchte eine Zigarette und machte sich wieder an die Arbeit. „Die Stromstöße des Senders werde ich einer elektrischen Glühlampe zuleiten und so alle Helligkeitsunterschiede sichtbar machen", setzte er seine Überlegungen fort.

„Ein heller Punkt auf dem Bild, das gesendet werden soll, wird einen starken Stromstoß und ein helles Aufleuchten der Glühlampe ergeben, ein dunklerer Punkt einen schwächeren Stromstoß und ein matteres Glimmen der Lampe. Selbstverständlich stellt diese wechselnde Helligkeit noch keine Wiedergabe eines Bildes dar! Um ein Bild entstehen zu lassen, muß ein Lichtstrahl der Glühlampe in genauem Gleichmaß mit dem elektrischen Auge des Senders Punkt für Punkt und Zeile für Zeile über die ganze BiIdfläche wandern. Das läßt sich dadurch erreichen, daß ich zwischen der Lichtquelle und der Bildfläche des Empfängers wiederum eine rotierende, spiralförmig durchbohrte Scheibe anbringe, die mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Scheibe des Senders bewegt wird!" Mit diesen Gedankengängen hatte Paul Nipkow das Prinzip des Fernsehens richtig entwickelt.

Ein Bild wurde im Sender zerlegt, in elektrische Stromstöße umgewandelt und auf der Empfängerseite wieder zu einem Bildmosaik zusammengefügt. Voller Eifer machte sich Paul Nipkow zwischen Weihnachten und Silvester daran, seine Gedanken niederzuschreiben. „Ich werde euch beweisen, daß das Fernsehen kein Hirngespinst ist", sagte er seinen Freunden, als sie ihn zum Eislauf en abholen wollten. „Meine Überlegungen zeigen eindeutig, daß es möglich sein muß, Bilder elektrisch zu übertragen." Anfang Januar 1884 reichte er seine Patentschrift ein. Sie wurde genehmigt und das Patent erteilt. Aufsätze hervorragender Wissenschaftler machten den dreiundzwanzigjährigen Studenten für kurze Zeit weltberühmt. Trotzdem dauerte es fast noch fünfundvierzig Jahre, ehe die erste deutsche Fernsehsendung durchgeführt werden konnte. Die Gründe dafür lagen klar auf der Hand; es fehlten einfach die technischen Mittel, die erforderlich waren, um die Gedanken Paul Nipkows zu verwirklichen.

Dem Fernsehen liegt die Erkenntnis zugrunde, daß das menschliche Auge „träge" ist. Seine Sehzellen brauchen eine fünfzehntel Sekunde, um die Einwirkung eines Lichtstrahls abklingen zu lassen. Folgen die Eindrücke in einem kürzeren Zeitraum aufeinander, können sie nicht mehr getrennt werden: das „Nachbild" und das neue Bild fließen ineinander über. Bei der praktischen Verwirklichung des Fernsehens kam es also darauf an, das Bild innerhalb einer fünfzehntel Sekunde zu zerlegen bzw. neu aufzubauen. Bei hundert Zeilen zu je hundert Bildpunkten mußten insgesamt 10 000 Bildpunkte übertragen werden.

Für jeden Bildpunkt stand daher nur der zehntausendste Teil einer fünfzehntel Sekunde oder 1/150 000 Sekunde zur Verfügung. Dabei bewirkten 100 Bild-zeilen noch ein stark flimmerndes Bild. Erst 500 bis 600 Zeilen ergaben die notwendige Klarheit. Für eine solche Bildauflösung war die Selenzelle viel zu schwerfällig; sie konnte den schnellen Lichtschwankungen, die beim Wechsel von Bildpunkt zu Bildpunkt auftraten, nicht folgen. Auch für den Empfänger gab es keine Lichtquellen, deren Helligkeit sich im Rhythmus dieser Schwankungen zuverlässig steuern ließ. Paul Nipkows Erfindung konnte daher erst nutzbar gemacht werden, als es gelang, die Elektronik in ihren Dienst zu stellen. Er selber hatte an der Vollendung seiner Pläne keinen Anteil mehr. Im Jahre 1885 fehlte ihm sogar das Geld, um seine Patentrechte verlängern zu lassen. Nach Abschluß seines Studiums wurde er Ingenieur im Eisenbahnwesen. Erst ein Menschenalter später, als er längst aus dem aktiven Dienst ausgeschieden war, wurde er dadurch geehrt, daß man den ersten deutschen Fernsehsender auf seinen Namen taufte.

3. Die Geisterbeschwörung des John Logie Baird

„Eine Ware für Sie, meine Damen. Opfern Sie Ihre kostbaren Minuten, Sie werden es nicht bereuen!" verkündete ein etwa dreißigjähriger Mann mit beschwörenden Handbewegungen an einer belebten Straßenecke der schottischen Stadt Glasgow. „Hier habe ich ein Kleid meiner verstorbenen Großmutter, Gott hab' sie selig, das über und über mit Flecken aller Art bespritzt ist. Wein, Likör, Tinte, Ölfarbe, eine solche Sammlung von Flecken haben Sie noch nicht gesehen. Trotzdem bin ich imstande, den Stoff innerhalb weniger Minuten blütenrein wiedererstehen zu lassen. Hier, in dieser kleinen Flasche, befindet sich die Wunderlösung. Purity, das Fleckenwasser, bei dessen Herstellung alle Erkenntnisse unserer bedeutendsten Chemiker berücksichtigt worden sind. Purity, das Reinigungsmittel, dem kein Schmutz widersteht!" Der Händler schrie sich vergebens die Kehle wund. Fröhlich plaudernd gingen die Hausfrauen an ihm vorüber, als sei er überhaupt nicht vorhanden.

Zu oft waren sie schon auf seine Angebote hereingefallen: auf seine merkwürdigen „Gesundheitsstrümpfe", die nach der ersten Wäsche auf die Hälfte ihres Umfangs einliefen, oder auf seine „völlig neuartigen" Rasiermesser, die zwar keine Bartstoppeln entfernten, dafür aber tückischer Weise in das Fleisch ihrer leichtsinnigen Benutzer schnitten. „Ein Windhund, dieser junge Baird", schimpfte Kaufmann Henry Jameson, als er vor seine Ladentür trat, um nach Kunden Ausschau zu halten. „Studiert auf der Technischen Hochschule, arbeitet als Ingenieur in einer Motorenfabrik, reist dann plötzlich nach Südamerika und beginnt nach seiner Rückkehr, mit wertlosen Wundermitteln zu hausieren!" Die behäbige Mrs. Dawson, die gerade dabei war, Jamesons Schaufenster zu betrachten, stimmte ihm zu. „Unserem ehrwürdigen Herrn Pfarrer hätte ich einen tüchtigeren Sohn gewünscht", meinte sie. „Wissen Sie eigentlich, was aus der Marmeladenfabrik geworden ist, die er vor einigen Jahren auf der Insel Trinidad gegründet haben soll?" „Pleite gegangen, sang und klanglos pleite gegangen", antwortete Jameson. „Marmelade in Trinidad — das ist kein Unternehmen für eine englische Kronkolonie. Statt der Eingeborenen haben sich die Moskitos über die Konfitüren hergemacht, und Baird mußte zuletzt froh sein, beim Verkauf seiner Fabrik wenigstens das Geld für die Überfahrt übrigzubehalten.

Und nun sitzt er wieder hier und preist ein Reinigungsmittel an. Ein merkwürdiger Bursche!" Er führte wirklich ein seltsames Leben, dieser dreißigjährige John Logie Baird. Schon als Junge hatte er im Keller des elterlichen Hauses in Helensborough bei Glasgow mit Drähten, alten Fahrradspeichen, aus rangierten Hutschachteln und Siegellack experimentiert. Er hatte mit und ohne Draht telefoniert, Blitzableiter gebaut und den Benzinmotor „verbessert". Nach seiner Rückkehr aus Trinidad war er darauf verfallen, mit einem ausgedienten Bühnenscheinwerfer und einer selbstgestelten Nipkowschen Scheibe Fernsehversuche anzustellen. Die Linsen und fotoelektrischen Zellen kosteten viel Geld; daher machte er nebenher noch einige Erfindungen, die seinen Lebensunterhalt sicherstellen sollten, ihm in Wahrheit aber keinen Pfennig einbrachten.

Seine Eltern und Freunde hielten ihn für einen Narren. Die Räume, in denen er hauste, glichen eher einer Rumpelkammer als einem wissenschaftlichen Laboratorium. Wie sollten ihm unter diesen Umständen Sendungen gelingen, die selbst hervorragende Physiker trotz reichhaltiger technischer Hilfsmittel nicht zustande brachten? Dabei vergaß man, daß Baird bei all seiner Verschrobenheit das angeborene Geschick jener Bastler besaß, die wie Edison und Marconi mit einer Drahtspule und einer elektrischen Batterie eine Welt aus den Angeln zu heben verstehen. „Laßt ihn nur", sagte sein Freund Perry, wenn man Baird als „Fernseh-Narren" verspottete. „Denkt an Marconi. Wir Menschen lachen gern. Aber wenn das Unglaubliche Wirklichkeit wird, erklären wir plötzlich, es sei doch alles so einfach gewesen!" Ende des Jahres 1923 zog John Logie Baird mit seiner jungen Frau in eine Dachmansarde im englischen Badeort Hastings.

Die Luftveränderung sollte seiner schwachen Gesundheit guttun. „Viel Ruhe!" hatten ihm die Ärzte empfohlen. Baird kümmerte sich jedoch nicht um ihre Ratschläge, er dachte nur ans Fernsehen. Unermüdlich setzte er seine Versuche fort. Er bastelte, verbesserte die Anordnung der fotoelektrischen Zellen und den Bau der Nipkowschen Scheibe. Für die Übertragung verzichtete er auf den Draht und benutzte statt dessen elektromagnetische Wellen. Im März 1924 führte er nach zahlreicher Mißerfolgen die erste Fernseh-Bildsendung durch. Sie war noch sehr unvollkommen. Das Bild blieb unklar; da sich Baird mit 180 Zeilen begnügt hatte, flimmerte es stark. Trotzdem bedeutete die Übertragung einen Erfolg; zum erstenmal war es einem Menschen gelungen, ein Bild fotoelektrisch zu zerlegen, es von einem Raum in den anderen zu senden und auf einer Leinwand deutlich sichtbar zu machen! Für die Fortführung seiner Versuche brauchte Baird Geld. Daher verfiel er auf den Gedanken, Journalisten und angesehene Geschäftsleute zu einer Bildsendung in seine Mansarde einzuladen. Sie kamen, blickten auf die flimmernde Leinwand, auf der eine Puppe und ein ausgestopfter Pudel zu erkennen waren, und machten ihm das wohlgemeinte Vorschlag, die Übertragung weiter zu vervollkommnen.

Als Baird um ihre wirtschaftliche Unterstützung bat, hatten sie es plötzlich merkwürdig eilig, wieder an ihre Geschäfte zu gehen. Selbst die sensationshungrigen Journalisten äußerten sich sehr zurückhaltend und taten die Vorführung mit belanglosen Hinweisen im lokalen Teil ihrer Zeitungen ab. Nur Fachreporter Harry Robinson, ein junger Mann, der einen unfehlbaren Spürsinn für das Ungewöhnliche besaß, äußerte sich ausführlicher. In der Zeitschrift „Radio-Cinerna" schrieb er: „Zweifellos hat Mr. Baird auf dem Wege zum Radio-Sehen einen beachtlichen Fortschritt erzielt. Die Umrisse der gesendeten Bilder traten klar her vor, obwohl die Bildauflösung noch nicht ausreichte, um Einzelheiten mit der erforderlichen Deutlichkeit wiederzugeben. Der Erfinder hofft jedoch, diesen Mangel in Kürze überwunden zu haben und dann auch mit der Übertragung beweglicher Bilder beginnen zu können." Auf Grund dieses Berichtes erbot sich ein Kinobesitzer, Baird zweihundert Pfund (etwa viertausend Mark) gegen einen späteren Gewinnanteil zur Verfügung zu stellen. Er verlangte jedoch, daß er nach London zog, um dort für sein Verfahren zu werben.

Baird willigte ein und mietete eine Dachwohnung in Soho, einem Stadtviertel, das zu damaliger Zeit für seine Kaschemmen und seine Verbrecherbanden berüchtigt war. Staatliche oder private Unterstützung fand er aber auch in London nicht. Die Geschäftsleute waren sogar wesentlich ablehnender als in Hastings; als er ihnen mit seinen Bittgesuchen lästig wurde, gaben sie ihren Angestellten Befehl, ihn in Zukunft kurzerhand hinauszuwerfen. Trotzdem verzagte Baird nicht. In der Vollendung des Fernsehens sah er seine Lebensaufgabe, die er lösen mußte. Er hungerte, stopfte Zeitungspapier in seine durchlöcherten Schuhe und legte jeden verfügbaren Cent für die Verbesserung seiner Geräte an. Vorübergehend arbeitete er als Kellner oder Buchhalter, um wenigstens die Miete bezahlen zu können. Als er die Zeilenzahl seiner Sendungen verdoppelt hatte, wurden die Bilder seiner Puppe bedeutend klarer. Auge, Nase, Ohren und Mund hoben sich mit allen Einzelheiten und belebenden Schatten scharf umrissen voneinander ab.

„Jetzt weiß ich, daß ich es schaffe”, sagte er seinem Freund Perry. „Jede Woche bringt mich meinem Ziel einige Schritte näher. Eines Tages werde ich auch die ärgsten Zweifler davon überzeugen können, daß mein Verfahren die Übertragung wirklicher Geschehnisse bis in das entfernteste Dorf hinein ermöglicht!" Im Oktober 1925 entschloß sich Baird, Bildsendungen eines lebenden Menschen zu versuchen. Aber wer sollte Modell für ihn stehen? Perry war als Techniker bis in die Nacht hinein beim englischen Rundfunk beschäftigt, und seine übrigen Bekannten hatten für das Fernsehen wenig übrig. Zuletzt wandte er sich an William Taynton, einen jungen Mann, der als Laufbursche in einem nahen Kolonialwarenladen angestellt war. „Hier, Will, setz dich auf diesen Stuhl", sagte Baird, als Taynton eines Abends nach Ladenschluß zu ihm kam. „Diese Scheibe mit den Fotozellen dahinter ist mein Sender. Wenn ich ins Nebenzimmer gegangen bin, drehst du den Kopf langsam nach rechts und dann nach links.

Drüben wird dein Bild auf der Leinwand erscheinen. Ich möchte gern feststellen, ob ich deine Bewegungen dort richtig erkennen kann." Als Baird den Scheinwerfer eingeschaltet hatte, begann Taynton ängstlich auf seinem Stuhl hin und her zu rücken. Die Versuchsanordnung kam ihm unheimlich vor. Das weißglühende Licht blendete ihn, und die sich drehende Scheibe erschien ihm voll unheimlicher Gefahren. „Bleib nur ruhig sitzen", ermunterte ihn Baird. „Ich gehe jetzt nach drüben. In zehn Minuten ist alles vorbei. Und denke daran: langsam den Kopf bewegen, erst nach rechts, dann nach links." Nach der Überprüfung der Drehgeschwindigkeit des Senders ging er zum Empfänger hinüber. Die Leinwand war hell erleuchtet. Jeden Augenblick mußte sich das Bild abzuzeichnen beginnen.

Er wartete zehn, zwanzig, dreißig Sekunden. Zu seiner Überraschung blieb die Fläche jedoch leer. Nicht der Schimmer eines Kopfes war auf ihr zu erkennen! „Merkwürdig“ dachte Baird. „Warum ist von Taynton nichts zu sehen? Sollte ich irgendeinen Fehler gemacht haben?" Enttäuscht ging er zum Sender zurück. Dort löste sich das Rätsel von selbst. Statt auf dem Stuhl zu sitzen und den Kopf zu drehen, hockte Taynton in der äußersten Ecke des Zimmers und starrte voll Entsetzen auf den Scheinwerfer und die surrende Scheibe. So ging es also nicht. Um Taynton Mut zu machen, führte Baird erst einmal eine Übertragung mit Hilfe seiner Puppe durch. Er setzte sie auf den Stuhl, überprüfte noch einmal den Gleichlauf von Sender und Empfänger und lud Taynton ein, sich das Bild auf dem Lein. wand anzusehen. Mißtrauisch folgte der junge Mann ihm in das Nebenzimmer. Als er sah, wie die von flimmernder Bewegung erfüllten Züge der Puppe immer deutlicher hervortraten, drehte er sich um und lief davon. „Sie beschwören Geister, Sir", sagte er, als Baird ihn am nächsten Morgen im Laden traf. „Ich kann Ihnen dabei nicht helfen, ich habe Angst vor Geistern, furchtbare Angst!"

Nach diesem Mißerfolg gab Baird die Zusammenarbeit mit dem einfaltigen Laufburschen auf. Stattdessen führte er einige Tage später einen Versuch mit seinem Freunde Perry durch. Er verlief so vorzüglich, daß Perry ihm riet, die Mitglieder der „Royal Institution" zu einer Vorführung einzuladen. Am 27. Januar 1926 erschienen vierzig Mitglieder der Königlichen Wissenschaftlichen Vereinigung in Bairds engen Räumen in der Frith Street, um sich seine Geräte anzusehen. Es waren hervorragende Wissenschaftler und Physiker darunter. Sie bewunderten die Anordnung der gasgefüllten Kaliumfotozellen, die Baird an Stelle des trägen Selens-zellen eingebaut hatte, und den genau aufeinander abgestimmten Gleichlauf von Sender und Empfänger, der durch kleine, miteinander verbundene Wechselstrom-Maschinen sichergestellt war. Den stärksten Beifall fand jedoch die praktische Vorführung des Gerätes; sie bewies deutlich, daß Bairds Methode allen bisherigen Verfahren weit überlegen war. „John L. Baird hat Großartiges geleistet", erklärte der Physiker Campbell Swinton in einer Unterredung mit einem Reporter der „Times". „Eine Verbesserung des mechanischen Bildzerlegers dürfte kaum noch zu erwarten sein. Erst die weitere Entwicklung der Elektronentechnik wird eines Tages zum Bau von Sendern und Empfängern führen, die Bairds Geräte übertreffen."

Nach der Vorführung in Frith Street fand Baird endlich Geldgeber, die ihm die Gründung einer kleinen Gesellschaft, der „Baird-Television-Ltd.", ermöglichten. Sie veranstaltete Fernsehsendungen und lieferte brauchbare Fernsehapparate für einen Preis von 40 Pfund. Drei Jahre später, im Frühjahr 1929, stellte ihm der englische Rundfunk einen anderthalb Kilowatt starken Sender zur Verfügung, mit dem er nach elf Uhr abends ein Fernsehprogramm über eine Wellenlänge von 200 Metern ausstrahlen durfte. Die Bilder blieben oft noch recht unscharf, aber Baird war so froh darüber, sich durchgesetzt zu haben, daß er in seiner Werkstatt bereits Versuche mit farbigen Übertragungen anzustellen begann. Nur Perry warnte ihn manchmal. „Trau dem Glück nicht zu sehr, John", gab er ihm zu bedenken. „Du bist ein ausgezeichneter Mechaniker. Aber erinnere dich an die Worte Swintons. In einigen Jahren kommen die Physiker mit ihren Elektronen und schlagen dich aus dem Feld. Unsere Fachzeitschrift berichtet immer wieder, daß englische, deutsche und amerikanische Firmen an der Herstellung von Elektronengeräten arbeiten, deren Leistungen der mechanischen Bildübertragung weit überlegen sein sollen."

4. Vor dem Zauberbild der Elektronen

Das Jahr 1931 brachte Baird noch einmal einen großen Erfolg. Von der Londoner Rennbahn in Epsom aus veranstaltete der englische Rundfunk eine Fernsehsendung des englischen Derbys, des größten pferdesportlichen Ereignisses, das an Beliebtheit nur mit dem Endspiel, um den englischen Fußballcup zu vergleichen ist. Die Aufnahmen wurden unmittelbar in mehrere Lichtspieltheater der Londoner Innenstadt übertragen. Im „Mayfair Cinema" kam es dabei zu förmlichen Begeisterungsausbrüchen. Als der viel gewettete Favorit mit knappem Vorsprung als Sieger durchs Ziel galoppierte, sprangen die Zuschauer von den Sitzen auf, warfen ihre Hüte in die Luft und jubelten in ihrer Freude auch dem anwesenden Erfinder zu. In den nächsten Jahren wurde Bairds Verfahren jedoch immer kritischer betrachtet. Viele Fachleute hatten inzwischen längst eingesehen, daß die mit Hilfe von Elektronenröhren durchgeführten Sendungen eine wesentlich klarere Wiedergabe gewährleisteten. Immer deutlicher zeigte sich, daß die mechanische Bildübertragung veraltet war. Im Februar 1937 erfolgte die Entscheidung im Wettstreit der beiden Systeme: ein von der Regierung eingesetzter Ausschuß stellte nach sorgfältiger Prüfung fest, daß die Elektronenmethode dem mechanischen System Bairds vorzuziehen sei.

Einige Wochen später führte der englische Rundfunk das neue Verfahren endgültig ein. Dieser Beschluß vernichtete Bairds Lebenswerk mit einem Schlag. Sein System hatte jetzt keine Zukunft mehr. Baird begriff es nicht; er wollte die Überlegenheit der Elektronengeräte einfach nicht anerkennen. Verbissen arbeitete er in seiner Werkstatt, um sein Verfahren den ex, höhten Anforderungen anzupassen. Daneben setzte er seine Versuche mit seinem 3-Farben-System fort. Aber der Vorsprung der Elektronenmethode wurde von Jahr zu Jahr größer. Trotzdem gab Baird die Hoffnung nicht auf. Auch Perrys Warnungen, an seine Gesundheit zu denken, hielten ihn nicht davon ab, achtzehn Stunden am Tag an seinen Geräten zu verbringen. Als eine Bombe seine Werkstatt während des Krieges zerstörte, arbeitete er in den Trümmern weiter. Auf die Dauer hielt sein schwacher Körper dieser Überanstrengung jedoch nicht stand. Im Juni 1946 brach er im Alter von 58 Jahren im Scheinwerferlicht seines Aufnahmeapparates zusammen. „Jetzt hat mich das Leben doch besiegt", sagte er zu Perry, als der Freund ihn an seinem Krankenbett besuchte. „Aber ich bin trotz aller Enttäuschungen immer sehr glücklich gewesen. Es war schön, zu forschen und dazu beizutragen, daß ein kühner Gedanke des Menschen, der Blick in das ferne Geschehen um uns, Wirklichkeit wird."

Unser Fernsehen ist nicht das Werk eines einzelnen. An seinem Ausbau haben Tausende gearbeitet. Die befähigten Physiker räumten eine Schwierigkeit nach der anderen aus der Welt, ehe die Vollkommenheit der heutigen Übertragungen möglich wurde.

5. Die Braunsche Röhre — der Fernsehempfänger

Zu den Wegbereitern der modernen Fernsehtechnik gehört der deutsche Physiker Ferdinand Braun. Er erfand im Jahre 1897 eine merkwürdige Röhre, einen „Kurvenschreiber", der später „Braunsche Röhre" genannt wurde. In ein birnenförmiges Glasgefäß führte er einen Wolframdraht mit zwei in das Glas eingeschmolzenen Zuleitungen als Kathode (negativer Pol). Ihm gegenüber brachte er die Anode an (positiver Pol). Das Glasgefäß pumpte er mit einer Hochvakuum-Pumpe bis auf einen winzigen Rest luftleer. Schaltete er es danach in einen elektrischen Stromkreis ein, so begann die birnenförmige Ausbuchtung in einem seltsam grünen Licht zu leuchten! Diese Erscheinung war den Physikern nicht unbekannt. Schon Gassiot und Edison hatten in luftverdünnten Röhren und in der Glühbirne ähnliche Vorgänge beobachtet. Aber niemand wußte sie recht zu deuten. Erst durch die Erforschung des Atoms kam man auf den Gedanken, das grünliche Leuchten könne die Spur von Elektronen sein, also von kleinsten, mit negativer Elektrizität beladenen Teilchen, die von dem glühenden Wolframfaden ausgestoßen wurden und mit ungeheurer Geschwindigkeit auf die Ausbuchtung der Glasröhre stießen. Die Annahme bestätigte sich, als es gelang, den Lichtreflex durch einen Elektromagneten in jeder beliebigen Richtung abzulenken.

Telefunken Fernseher E1

Professor Braun entwickelte die Elektronenröhre zu einem hochempfindlichen Meß und Anzeigeinstrument für schnelle elektrische Schwingungen. An das Fernsehen dachte er nicht. Neben der Radartechnik wurde es später jedoch gerade das Fernsehen, das seiner Erfindung weltweite Bedeutung verlieh. Drei Vorteile waren es vor allem, die Brauns Gerät für die Zwecke der Bildübertragung empfahlen. Es war möglich, den Elektronenstrahl zu bündeln, die Helligkeit des Lichtpunktes durch die Einwirkung elektrischer Stromstöße zu steigern oder abzuschwächen und ihn ohne meßbare Verzögerung Zeile für Zeile und Punkt für Punkt über eine Bildfläche hinwegzusteuern. Wurde die Anode in der Mitte stecknadelfein durchbohrt und als Sperre zwischen Kathode und Glaswand gesetzt, so mußten sich die Elektronen zu einem scharfen Bündel vereinigen. Sie riefen daher auf der Glaswand der Braunschen Röhre ein scharf umrissenes Lichtfleck hervor. Seine Helligkeit konnte man dadurch beeinflussen, daß man zwischen Kathode und Anode zwei Zylinder anbrachte, von denen der eine mit einer veränderlichen positiven Ladung, der andere mit einer veränderlichen negativen Ladung versehen wurde. Stieg die positive Ladung, so wurden die negativ geladenen Elektronen angezogen; der Stromfluß wurde stärker und der Lichtfleck heller.

Eine Steigerung der negativen Ladung bewirkte dagegen eine Schwächung des Stromflusses und ein matteres Aufleuchten des Elektronenstrahls auf der Glaswand. Außerdem ließ sich die Richtung des Elektronenstroms durch Ablenkplatten bestimmen. Umgab man ihn mit vier Platten, an die man eine Wechselspannung legte, so konnten die schnell beweglichen Elektronen mit unvorstellbarer Geschwindigkeit über die gesamte Glasfläche bewegt werden. Die Physiker schlossen daraus, daß die Braunsche Röhre eine gute und schnelle Bildzusammensetzung ermöglichen müsse. Baird war im Grunde daran gescheitert, daß das Fernsehbild die Übertragung von 600 bis 700 Zeilen innerhalb einer fünfzehntel Sekunde erforderlich machte. Für den Elektronenstrahl war diese Geschwindigkeit jedoch zweifellos erreichbar. Es schien nur darauf anzukommen, seine Helligkeit so zu steuern, daß sie den Lichtunterschieden des vom Sender ausgestrahlten Bildes entsprach Trotzdem boten die ersten Fernsehversuche, die von Diekmann und Glage im Jahre 1926 mit der Braunschen Röhre durchgeführt wurden, keine nennenswerten Fortschritte.

Es zeigte sich, daß das Gerät den Bedingungen des Fernsehens erst in mühseliger Kleinarbeit angepaßt werden mußte. So waren für die Erzeugung des Elektronenstrahls ursprünglich viel zu hohe Spannungen notwendig. Um sie herabzusetzen, kam man auf den Gedanken, den negativen Pol der Braunschen Röhre zu heizen und den Elektronen dadurch den Austritt aus dem Metall der Kathode zu erleichtern. Eine weitere Schwierigkeit bot die verhältnismäßig geringe Helligkeit des auf der Glaswand erzeugten Lichtflecks. Man steigerte sie dadurch, daß man innen eine dünne Farbschicht auftrug, die um vieles heller aufleuchtete als die nackte Glaswand. Außerdem bemühte man sich, die Röhre so luftdicht wie möglich zu machen. Je geringer der Widerstand der Luft im Innern der Röhre wurde, um so mehr nahm die Beweglichkeit und Ablenkbarkeit der Elektronen zu. Die Folge war jedoch, daß sie vor Erreichen der Glaswand auseinanderflossen; daher mußte man wiederum Magnetspulen einbauen, in deren Kraftfeld der auseinanderdrängenden Elektronen strahl neu gebündelt wurde. Diese Verbesserungen wandelten die Braunsche Röhre zu unserem heutigen Fernsehempfänger um. Fraglich blieb jedoch, wie die Bilder gesendet werden sollten. Da die Röhre elektrische Impulse in Lichteindrücke umsetzte, erschien sie nicht dafür geeignet, auch als Bildzerleger verwendet zu werden.

6. Zworykins lkonoskop — die Fernsehkamera

Der Bau einer brauchbaren Fernsehkamera war noch schwieriger als die Konstruktion des Empfängers. Das entscheidende Problem stellte die Lichtstärke dar. Ein Vergleich mit der Filmkamera mag das erläutern. Beim Filmen werden in der Sekunde etwa 25 Bilder aufgenommen, so daß für jedes Bild und jeden Bildpunkt Belichtungszeiten bis zu einer fünfundzwanzigstel Sekunde möglich sind. Beim Fernsehen werden ebenfalls 25 Bilder in der Sekunde gesendet. Nur so läßt sich der Eindruck der Bewegung erhalten. Jedes Bild muß während dieser Zeitspanne jedoch in 625 Zeilen zu je achthundert Punkten zerlegt werden, so daß für jeden Punkt nur der 12,5 millionste Teil einer Sekunde zur Verfügung steht. Selbst bei Verwendung der empfindlichsten fotoelektrischen Zellen blieben daher die Schwierigkeiten einer genügenden Ausleuchtung des Fernsehbildes unüberwindlich. Die von den Zellen hervorgerufenen Stromschwankungen waren einfach nicht stark genug, um die Helligkeitsunterschiede richtig wiederzugeben. Da kam der Physiker Zworykin im Jahre 1928 auf einen verwegenen Gedanken.

Er nahm sich vor, ein elektrisches Auge zu schaffen, dessen Wirkungsweise dem Verhalten der menschlichen Netzhaut entsprechen sollte! Von der Netzhaut wissen wir, daß sie aus einigen Millionenwinziger lichtempfindlicher Stäbchen besteht, die das vom Auge auf. genommene Bild in Punkte zerlegen. Diese Stäbchen könnte man mit fotoelektrischen Zellen vergleichen. Zworykin versuchte nun, ein Mosaik lichtempfindlicher Zellen zu erzeugen, das der Dichte der Stäbchen gleichkam. Zu diesem Zweck belegte er eine Glimmerschicht mit einer hauchdünnen Silberspur und erhitzte sie im Backofen. Bei 450 Grad begann die Silberschicht zu „sintern"; sie zerriß in zahllose kleinste Silberpartikelchen, die er durch chemische Behandlung in lichtempfindliche Zellen verwandelte. Danach überzog er die Rückseite des Glimmers mit einer glatten Metallschicht. Auf diese Weise entstanden etwa zehn Millionen Mikro-Fotozellen auf 9 mal 12 Zentimeter. Die aufgelegte Metallplatte wirkte wie der Pluspol eines Kondensators, so daß die in der Fotozelle durch Lichteinwirkung entstehende Elektrizität gespeichert werden konnte.

Entscheidend war, daß sich das von Zworykin geschaffene Mosaik wie ein Film belichten ließ. Bei der Nipkowschen Scheibe hatten die verschiedenen Helligkeitsgrade nur während eines winzigen Bruchteils einer Sekunde auf die Fotozelle gewirkt. Jetzt, da ein ganzes Mosaik von Fotozellen bereitstand, in denen die elektrische Spannung wie in einem Kondensator gespeichert wurde, war es möglich, mit normalen Belichtungszeiten zu arbeiten und der Fernsehkamera eine Lichtempfindlichkeit zu sichern, die die Leistungsfähigkeit der üblichen Filme weit übertraf. Der Ausbau des Bildzerlegers bot danach keine größeren Schwierigkeiten mehr. Es ging nur noch darum, die Spannung der Fotozellen in einen Stromfluß umzuwandeln, der zu den Empfängern übertragen werden konnte. Zworykin löste diese Aufgabe dadurch, daß er sein Mosaik in eine Braunsche Röhre einbaute und die aufgeladenen Fotozellen innerhalb einer fünfundzwanzigstel Sekunde Zeile für Zeile und Punkt für Punkt mit dem Elektronenstrahl abtastete. Die von der Kathode ausgestrahlten Elektronen glichen den Spannungsunterschied der Zellen aus und riefen so einen Stromfluß hervor, dessen wechselnde Stärke durch die Ladung der Fotozellen, d.h. durch die auf die einzelnen Punkte eingefallene Lichtmenge, bestimmt wurde.

7. Relaisstationen von Flensburg bis zur Zugspitze

Mit der Verwandlung der Braunschen Röhre zum Fernsehempfänger und dem Bau hochempfindlicher Fernsehkameras auf der Grundlage des Zworykinschen „Ikonoskopes" waren die wichtigsten Voraussetzungen für ein technisch brauchbares Fernsehen geschaffen. Wie sollten aber die in elektrische Stromstöße umgesetzten Fernsehbilder vom Sender an die Empfänger übertragen werden? Die Lang- und Mittelwellen erwiesen sich von vornherein als unbrauchbar. Sie schwangen viel zu langsam, um dem schnellen Wechsel der Stromstärken folgen zu können. Fernsehwellen mußten Ultrakurzwellen sein. Auf einem internationalen Rundfunk Konferenz vereinbarte man daher, bestimmte Wellengruppen zwischen 6 und 1,5 Meter Wellenlänge für das Fernsehen freizuhalten. In den Vereinigten Staaten wurden außerdem noch einige Dezimeterwellen zwischen 60 und 35 Zentimeter Länge für Versuchssendungen bestimmt. Die Ultrakurzwellen besaßen jedoch eine unverkennbare Schwäche.

Da sie sich wie alle elektromagnetischen Wellen geradlinig ausbreiten, im Gegensatz zu den längeren Wellen von der Atmosphäre jedoch kaum reflektiert werden, war ihre Reichweite nur gering. Sie entsprach etwa dem „Sichtkreis" ihrer Senderantennen. „Chartert doch Hubschrauber für eure Übertragungen", schlugen die Filmleute vor, die das Fernsehen zuerst nicht ganz ernst nahmen. „Noch einfacher wäre es vielleicht, hohe Glaspaläste zu bauen und die Fernsehteilnehmer mit Fernrohren auszurüsten, dann könntet ihr sogar die Sendeanlagen sparen", fügten einige Spötter hinzu. „Fernsehen, soweit man sehen kann — das scheint kein besonders aussichtsreiches Unternehmen zu sein!" Die Techniker fanden jedoch eine bessere Lösung. Schon die ersten drahtlosen Fernsehversuche bewiesen, daß ein Sender, der an einem 150 Meter hohen Antennenmast angebracht ist, über eine zuverlässige Reichweite von 150 Kilometern verfügt. Zur Überbrückung weiterer Entfernungen wurden Relaisstationen gebaut: hohen Empfangs- und Sendeanlagen, die das Wellenbündel auf der einen Seite in einem Hohlspiegel auffangen, es im Brennpunkt in einer Empfangsantenne sammeln und verstärken und auf der anderen Seite mit Hilfe eines gerichteten Senders wieder ausstrahlen.

In den Vereinigten Staaten hat man eine solche „Fernsehbrücke" über den ganzen Kontinent von der Ostküste bis zur Westküste erstellt. Sendungen aus San Francisco können über eine Kette von achtundzwanzig Stationen noch in dem 400 Kilometer entfernten Neuyork empfangen werden. Selbstverständlich sind auch Übertragungen in umgekehrter Richtung durchführbar. Auch Deutschland besitzt zwischen Flensburg und den Allgäuer Alpen zahlreiche Relaisanlagen, die einen Austausch der Programmezwischen den einzelnen Sendern ermöglichen. Eine der kühnsten Stationen befindet sich auf österreichischem Gebiet unmittelbar unter dem Gipfel der Zugspitze in etwa 2900 Meter Höhe; sie besteht aus einem tief verankerten Stahlgerüst, das auf seiner obersten Plattform zwei hellglänzende Hohlkugeln trägt. Bei Reportagen und anderen Außenaufnahmen werden die Fernsehimpulse oft durch besonders gebaute Kabel geleitet: dicke, biegsame Metallrohre, die zwei freischwebende Drahtleitungen enthalten. Im Notfall haben sich die Techniker auch schon gewöhnlicher Fernsprechleitungen bedient.

Bisher waren mit ihnen jedoch nur kürzeste Entfernungen bis zu zwei oder drei Kilometern zu überbrücken. In der Frühjahr 1959 ist von englischen Ingenieuren jedoch ein neues, bisher noch unbekanntes Verfahren entwickelt worden, mit dessen Hilfe Fernsehsendungen zwischen Amerika und Europa über die gewöhnlichen Unterwasserkabel geleitet werden können. Dieses System wurde praktisch erprobt, als Königin Elisabeth von England Ende Juni Kanada besuchte, um den neuen St. Lorenz. Seeweg einzuweihen. Obwohl die Stromstöße des Senders Quebec mehr als 6000 Kilometer zurückzulegen hatten, waren die nach London übertragenen Bilder von überraschender Klarheit. Im allgemeinen benutzt das Fernsehen für „Life". oder Sofortübertragungen kleine bewegliche Sender, die zusammen mit den erforderlichen Schalt. und Prüfgeräten in geräumigen Kraftwagen untergebracht sind. Verstellbare „Krähennester" fahren den Reporter mit seinem Aufnahmegerät bis zu zwanzig Meter Höhe aus, so daß er große Menschenmengen oder weite Geländeabschnitte sicher übersehen kann.

Die beweglichen Sender arbeiten auf Zentimeterwellen; ihre „Gegenstation", ein mit drehbarer Antenne ausgerüsteter Empfänger, befindet sich entweder auf dem Dach des Fernsehhauses oder auf einem anderen hohen Gebäude und gibt die Bildströme drahtlos oder durch Kabel an den eigentlichen Fernsehsender weiter. Bei Tagesschauen und ähnlichen im Atelier zusammengestellten Sendungen wird oft der Umweg über den Tonfilm bevorzugt. Sogar „Bandaufnahmen" von Fernsehsendungen sind technisch möglich; statt der zehntausend Schwingungen des Rundfunks müssen dabei sieben Millionen Schwingungen in der Sekunde aufgezeichnet werden. Neuere Forschungen beschäftigen sich mit der weiteren Verbesserung der Fernsehkamera, der Vollendung des farbigen Fernsehens und dem dreidimensionalen Fernsehen. Die Ergebnisse sind so vielversprechend, daß die Technik der Bildübertragung noch keineswegs als abgeschlossen betrachtet werden darf.